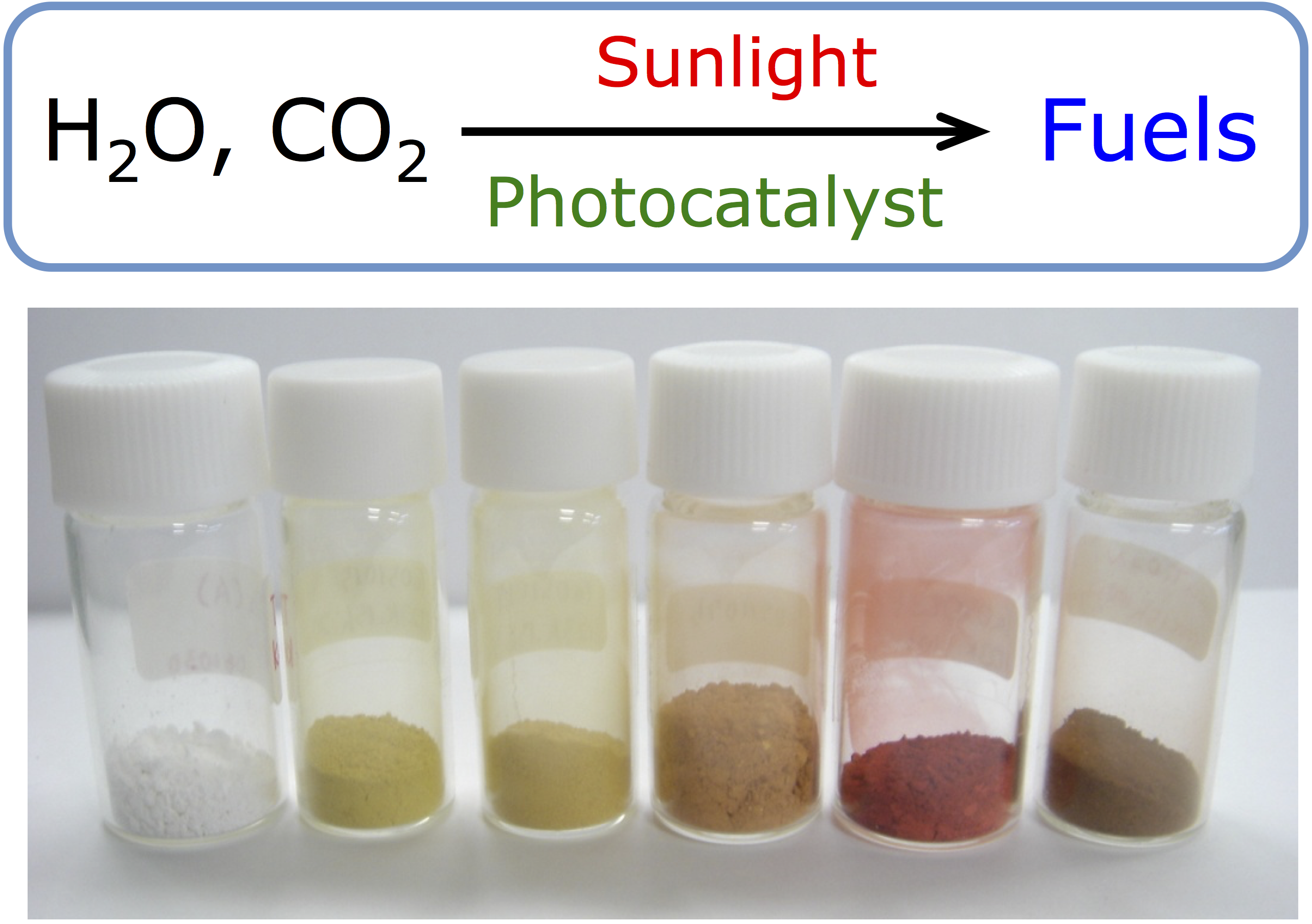

前田研究室では、光化学、触媒化学、材料化学、電気化学を基盤として、水を分解して水素と酸素を製造する半導体光触媒、二酸化炭素固定化のための金属錯体/半導体ハイブリッド型光触媒、及びそれらに関連する化学を研究しています。これにより太陽光の化学エネルギーへの高効率変換を目指します。グループのモットーは、好奇心の赴くまま、楽しく研究することです。

研究室配属希望の学生の皆さんへ

当研究室は、さまざまなバックグラウンドをもつ学生さんの参画を歓迎します。

学内(東工大)、学外の学生さんの研究室訪問・見学・進学相談(修士・博士)を随時受け付けています。

見学・面談等を希望される方は、Eメールで前田(maedak@)にご連絡ください。

(@以下はchem.titech.ac.jp)

Members

|

Research

|

Publications

|

Invited lectures

|

Latest News

2024/4/16

卒業生田村くんと岡崎助教の論文がChemSusChem誌に掲載受理。Pb-Ti系酸フッ化物光触媒の酸素生成活性を助触媒の詳細検討により向上させ、Zスキーム水分解を達成しました。佐伯先生、石割(阪大)、岩瀬先生(明治大)、野澤先生(高エネ研)、杉本先生(近畿大)との共同研究成果です。論文はオープンアクセスにて公開中です。

2023/4/2

研究室メンバー情報を更新。

2024/3/28

複合アニオン化合物の教科書(英語版)がRSCから出版されました。前田もChapter 4の執筆を分担しました。

2023/11/9

ポスドクChomさんの論文がSolar RRL誌に掲載。二酸化炭素還元に活性な配位高分子光触媒KGF-9を常温常圧、かつ短時間で得る合成法を発見、高性能化に成功しました。田中先生(関西学院大)、佐伯先生、石割先生(阪大)らとの共同研究成果です。論文はオープンアクセスにて公開中です。

2023/10/11

卒業生三好くんの論文がACS Omega誌に掲載受理。N,F共ドープルチル型酸化チタン光触媒の水素生成活性が照射波長によって特異的に変わることを見出し、その原因をキャリアダイナミクスの観点から考察しました。山方先生(岡山大学)、野澤先生(高エネ研)との共同研究成果です。論文はオープンアクセスにて公開中です。

2023/10/6

D3水落くんの論文がJ. Phys. Chem. C誌に掲載受理。粒子転写法を使ってPb-Ti酸フッ化物光電極を作成し、水の酸化反応活性の支配因子について詳しく調べました。論文は三澤弘明先生特別号(Hiroaki Misawa Festschrift)として組み込まれます。

2023/10/2

中里亮介博士がポスドクとして着任。

2023/9/20

M1山本くんの論文がSolar RRL誌に掲載。Front Coverにも採用されました。ニオブ酸ナノシートからなる色素増感型水分解光触媒の修飾剤となるアニオン性ポリマーを最適化し、反応量子収率をアップさせることに成功しました。Tom Mallouk先生(ペンシルベニア大)、佐山先生、三石先生(産総研)らとの共同研究成果です。論文はオープンアクセスにて公開中です。

2023/8/17

過去に在籍した博士研究員Ya Tangさんの論文がSolid State Sci.誌の複合アニオン特集号に掲載受理。新規Ta系層状酸窒化物の合成に関して、カチオン組成の影響を詳細に調べました。その他、国内外の先生方との共著論文も続々と掲載受理。

2023/7/21

卒業生相原くんの論文がACS Materials Lett.誌に掲載。可視光応答型Pb-Ti系酸フッ化物光触媒をマイクロ波支援水熱法で合成し、その光触媒活性を大幅にアップさせることに成功しました。稲田先生(九大)、佐伯先生、石割先生(阪大)らとの共同研究成果です。論文はオープンアクセスにて公開中です。

2023/6/1

海外の専門家との共著で水分解光触媒の入門書(Primer)をNat. Rev. Methods Primersに出版。所属機関アクセス(subscription)が困難なケースが多いようなので、ご所望の方にはPDF(個人使用限定)をお送りします。

2023/5/26

昨年度まで在籍した鎌倉特任助教の論文がAngew. Chem., Int. Ed.誌に掲載。関西学院大学の田中大輔先生との共同研究により、二酸化炭素の光還元に高活性なSn系のMOFを見つけました。貴金属、希少金属なしで、かつ非毒性元素を使えたのはなかなか画期的です。論文はオープンアクセスにて公開中です。

2023/4/12

卒業生城間くんの論文がJ. Mater. Chem. A誌に掲載(+ Hot Paperに選出)。層状ペロブスカイト型酸窒化物に対して有機分子をインターカレートさせ、これを起点としてPt助触媒を高分散担持することに成功。結果として、高い水素生成光触媒機能を実現しました。NIMS・木本先生との共同研究成果です。

2023/4/5

研究室メンバー情報を更新。

Upcoming Presentations

| 第43回無機高分子シンポジウム | |

| 日時 | 2024/7/5, 11:00-11:50 |

| 題目 | 無機ポリアニオンナノシートと色素分子を活用した水分解光触媒系の構築 |

| 会場 | 東京理科大学 神楽坂キャンパス |

| IPS24 | |

| 日時 | 2024/7/28-8/2, 詳細未定 |

| 題目 | Unconventional mixed-anion materials for artificial photosynthesis |

| 会場 | International Conference Center Hiroshima |

| ICEAN2024 | |

| 日時 | 2024/11/4-8, 詳細未定 |

| 題目 | TBA |

| 会場 | Newcastle convention center, Australia |