学生から皆さんへ ー学生による研究室紹介ー

(最終更新日:2022年1月31日)こんにちは!河野研の学生のSです。

ここでは、河野研への所属を考えている人向けに研究の内容や研究室の生活について説明していきたいと思います。

皆さんが研究室を選ぶにあたっての一助になれば幸いです。

気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください。見学も大歓迎です。

皆さんからのご連絡をお待ちしています!

お問い合わせの際はこちら

もくじ

・研究内容

研究内容

河野研究室は主に、MOFやPCNと呼ばれる超分子的な錯体を題材とした研究を行っています。

分子を規則的に配列させることにより、分子単体では現れない特異な機能性を持った新規材料の開発にとり組んでいます。

ーMOF、PCNとはー

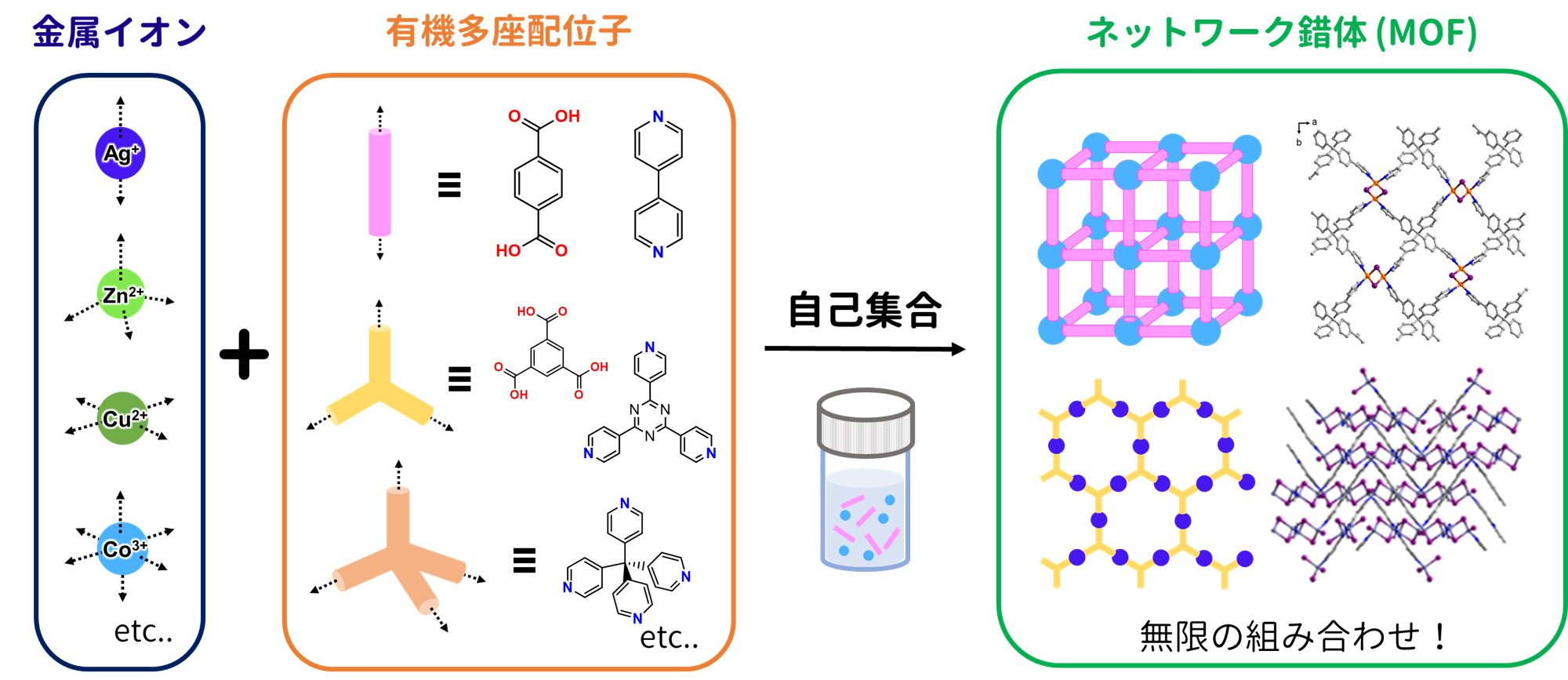

金属有機構造体(metal-organic framework; MOF)や細孔性ネットワーク錯体(porous coordination Network; PCN)は金属イオンと有機配位子が連続的に繋がることで、無限の広がりを持った超分子固体材料です。MOFの多くは構造中に空孔を持つことが知られ、空孔の中に気体を吸着させたり、ゲスト分子を閉じ込めたりすることができます。また、分子が規則的に配列することによって構造に異方性がもたらされ、物性が変化することや強化されることもあります。さらに有機分子や単核錯体とは異なり液体に溶けないので、工業プロセスにおいて除去が容易だという利点があります。

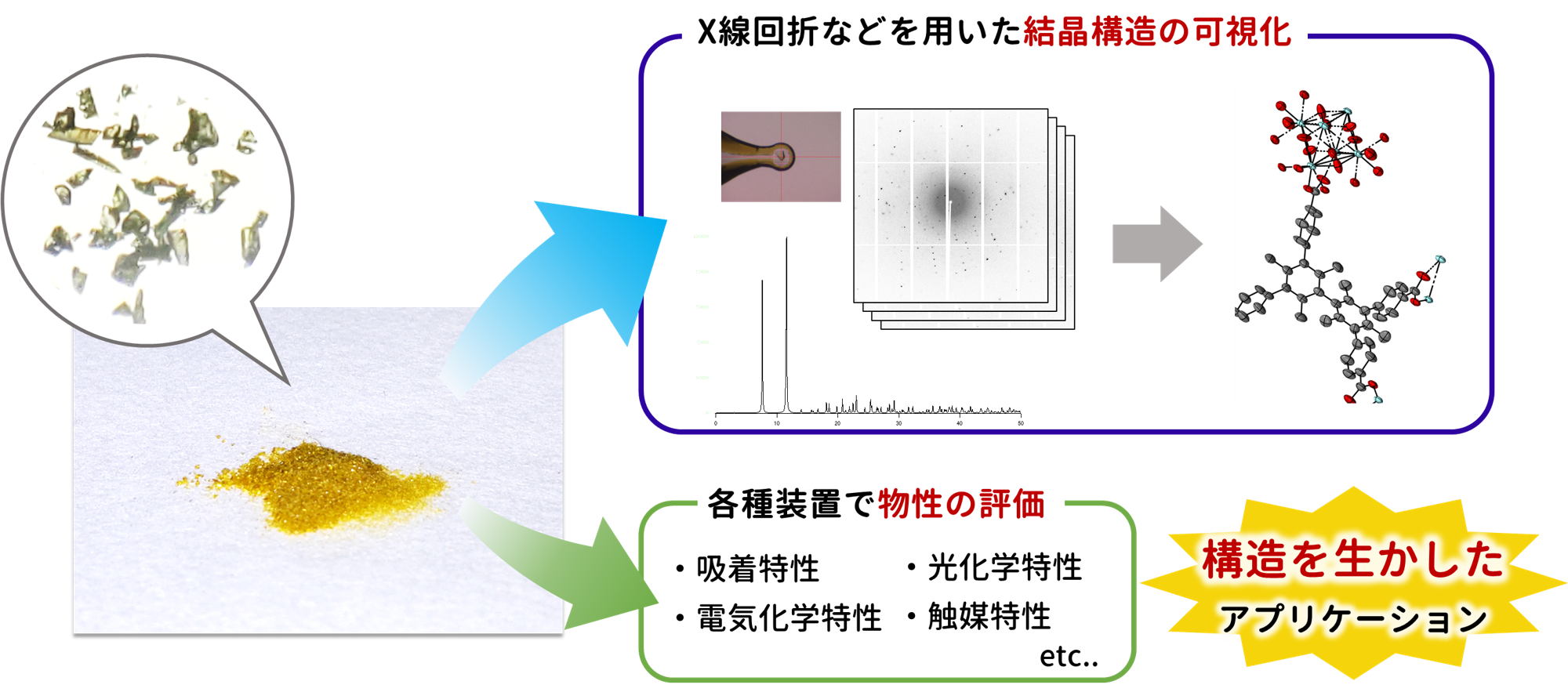

MOFの作り方は非常に簡便で、金属イオンと配位子を一定の条件下で混合する(例えば溶液中で加熱する)ことで、結晶が析出します(このプロセスを自己集合と言います)。その結晶の構造を、X線回折測定をはじめ、様々な方法を駆使することによって同定します。

配位子と金属イオンは無限の組み合わせがあり、配位子と金属イオンの大きさや性質を変えることで、意図的に構造を設計することができます。

ー酸化還元活性なMOFー

MOFは構造が緻密に組み上がり、その多くが電子的中性で反応しづらい物質です。

一方でわたしたちは、酸化還元活性を持つ、つまり電子の授受が可能なMOFの開発に注力しています。MOFの構造内で電子が移動できるということは、電子的な(化学結合的な)相互作用を持つことが期待されるため、特定の化学反応への触媒活性、特異な光化学特性や電気伝導性を持つことが期待されます。

酸化還元活性を持つMOFを合成するためには、主に2つのアプローチがあります。1つ目がMOFを

速度論的に合成すること、2つ目が酸化還元活性を持つ配位子を用いることです。ここからはわたしたちのこれまでの研究事例を交えながら、その2つのアプローチで合成されたMOFとのその応用例について説明していきます。

1. MOFを速度論的に合成する

熱力学的に合成される最安定な生成物の多くは金属と配位子の結合部位が塞がった配位飽和な構造をとります。一方で溶液を急冷させるなどして速度論的に合成される準安定な生成物は自己集合が中途半端な状態で収束し、配位不飽和な構造ができます。金属や配位子の結合の手が余っているため、そのような部位が電子的な相互作用サイトとなります。

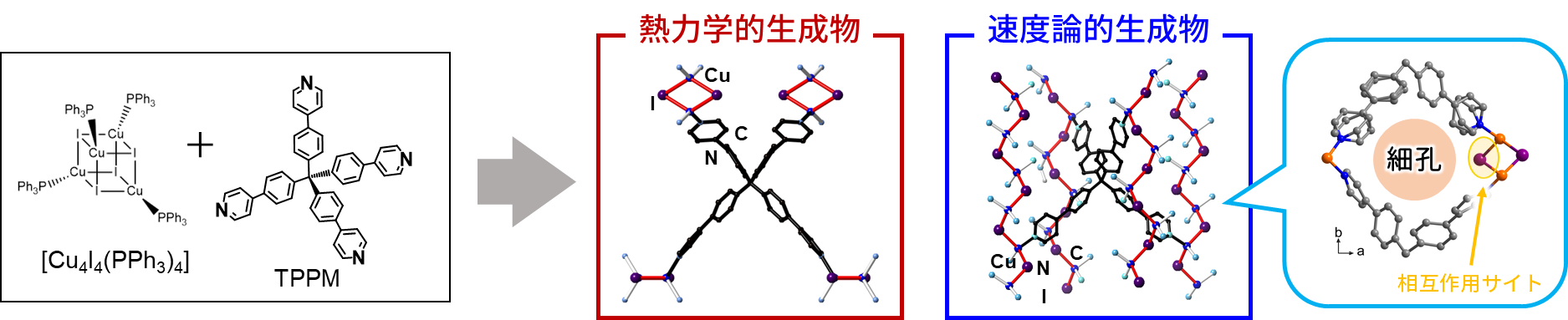

例えば、CuIの金属クラスターとTPPMという配位子を混ぜると、熱力学的生成物としてCuIが二量体となったMOF、速度論的生成物としてはCuIが1次元に並んだMOFが作られます。そして、速度論的生成物のMOFは金属クラスター中のヨウ化物イオンが相互作用サイトとして働きます。

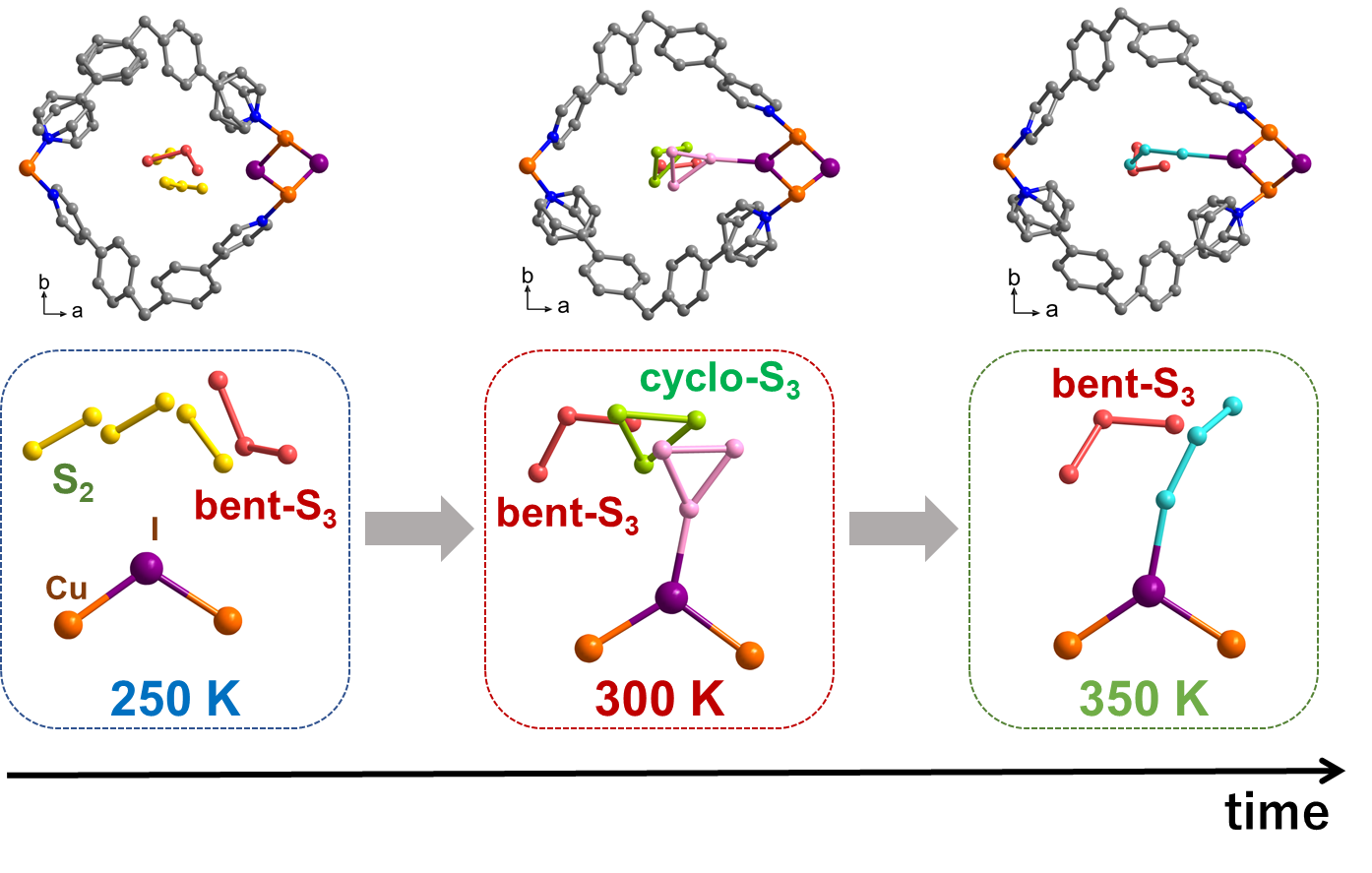

この速度論的生成物のMOFの細孔中に硫黄を吸着させました。硫黄はS8状態で安定と言われているのですが、このMOFの細孔が小さいためS2の状態で捕捉されます。さらに吸着を続けるとS2がS3に変化していく様子が見られました。この結果はすべてX線構造解析によって実際に観察されたものです。孔の中で硫黄が動き回っているとX線によって硫黄の位置を特定するのは困難になります。硫黄とヨウ化物イオンが相互作用することによって硫黄の位置を固定化させることができます。

このようにMOFの孔が分子を閉じ込める「フラスコ」のような役割をすることで分子の構造や反応の過程を(グラフやスペクトルなどの間接的な証拠だけではなく)「直接」観察することができます。

2. 酸化還元活性を持つ配位子を用いる

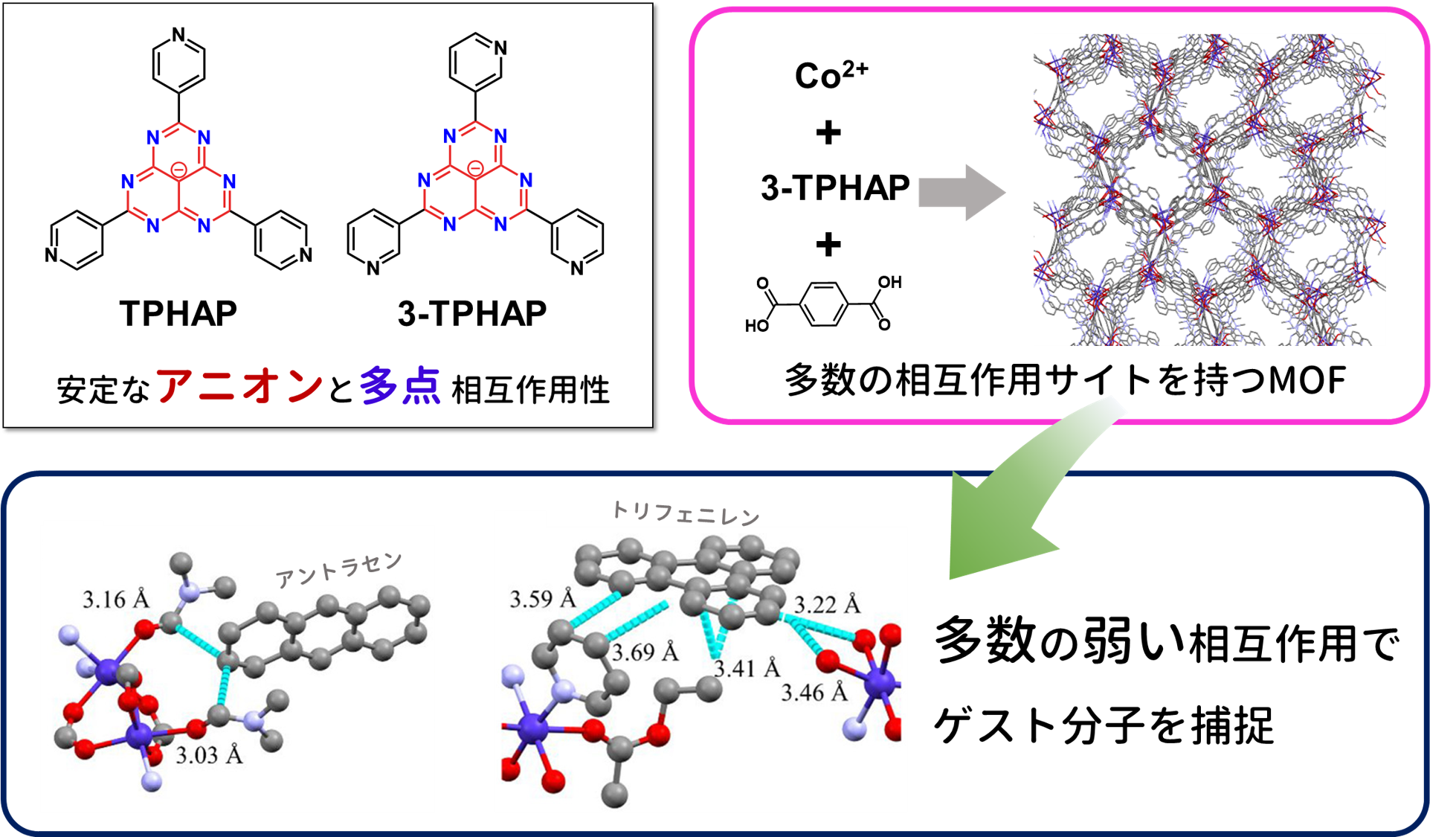

わたしたちはTPHAPやTPDAPといった特異な骨格を持った分子をオリジナルに合成しています。このような特徴的な配位子と金属イオンの組み合わせにより、活性点を持つMOFを合成します。

TPHAPは環内に電子が非局在化することによってアニオン状態で安定です。それに加えて、環内の多数の窒素原子が相互作用サイトとして働きます。

3-TPHAPとCoイオンを組み合わせて合成されたMOFは、細孔中にアントラセンやトリフェニレンを捕捉できることが単結晶X線構造解析によって明らかになりました。そして、それらのゲスト分子はCH-π相互作用や水を介した水素結合等によって、MOFと弱く相互作用していました。(TPHAPは特殊な分子軌道を持っているので強いπ-π相互作用は生じづらいと考えられています)。つまり弱い相互作用の組み合わせによって細孔中にゲスト分子が固定されていたということになります。

弱い相互作用を利用した反応は自然界や生体内でよく見られるものの、実験系で再現するには繊細な制御が必要です。このような細孔を用いることで、生体内や自然界の未知物質の構造を特定したり、自然界で起こっている反応の過程や反応中間体を直接観察したりすることが期待されます。

また、これらの配位子は配位子そのものも興味深い物性を持つので、有機分子としても研究のターゲットにしています。

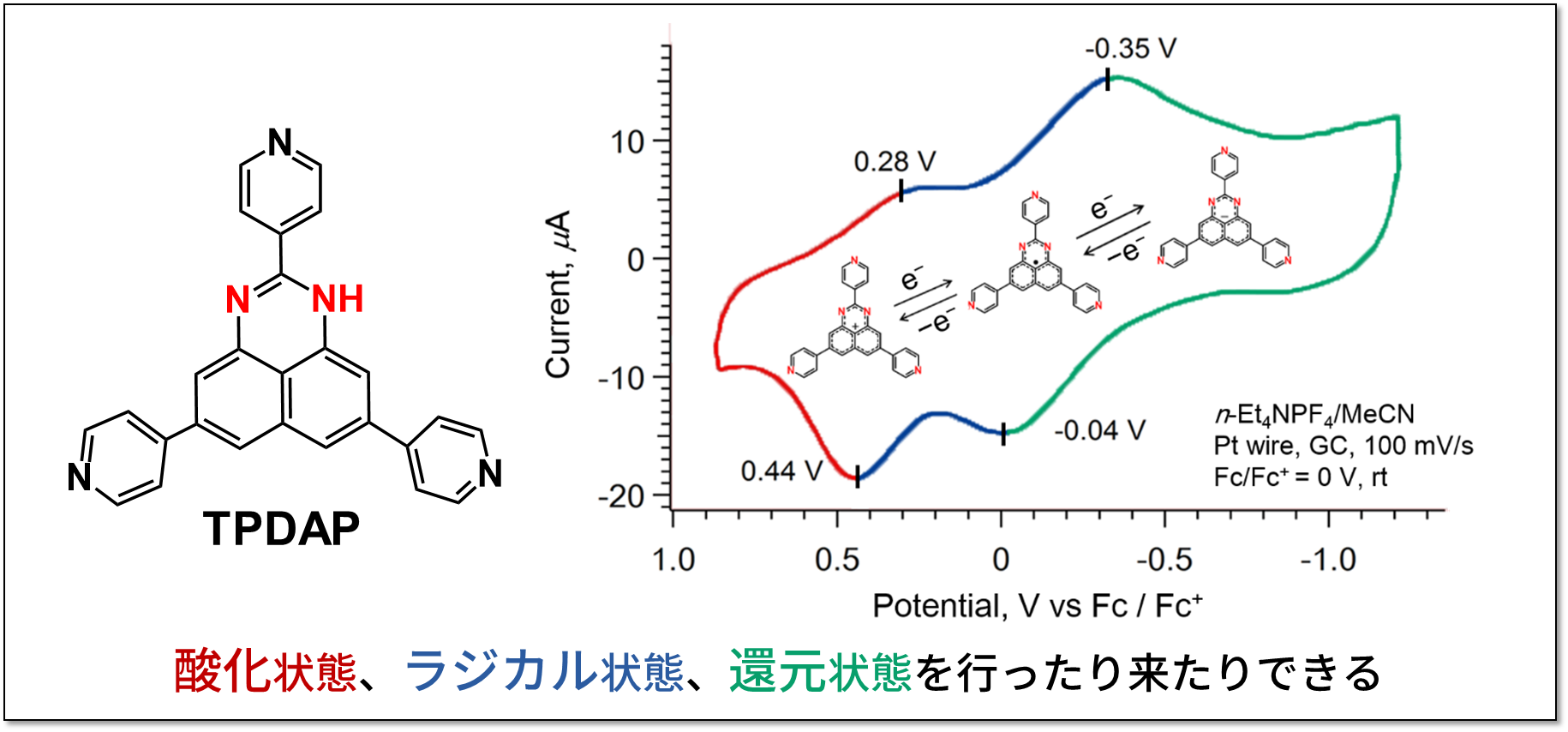

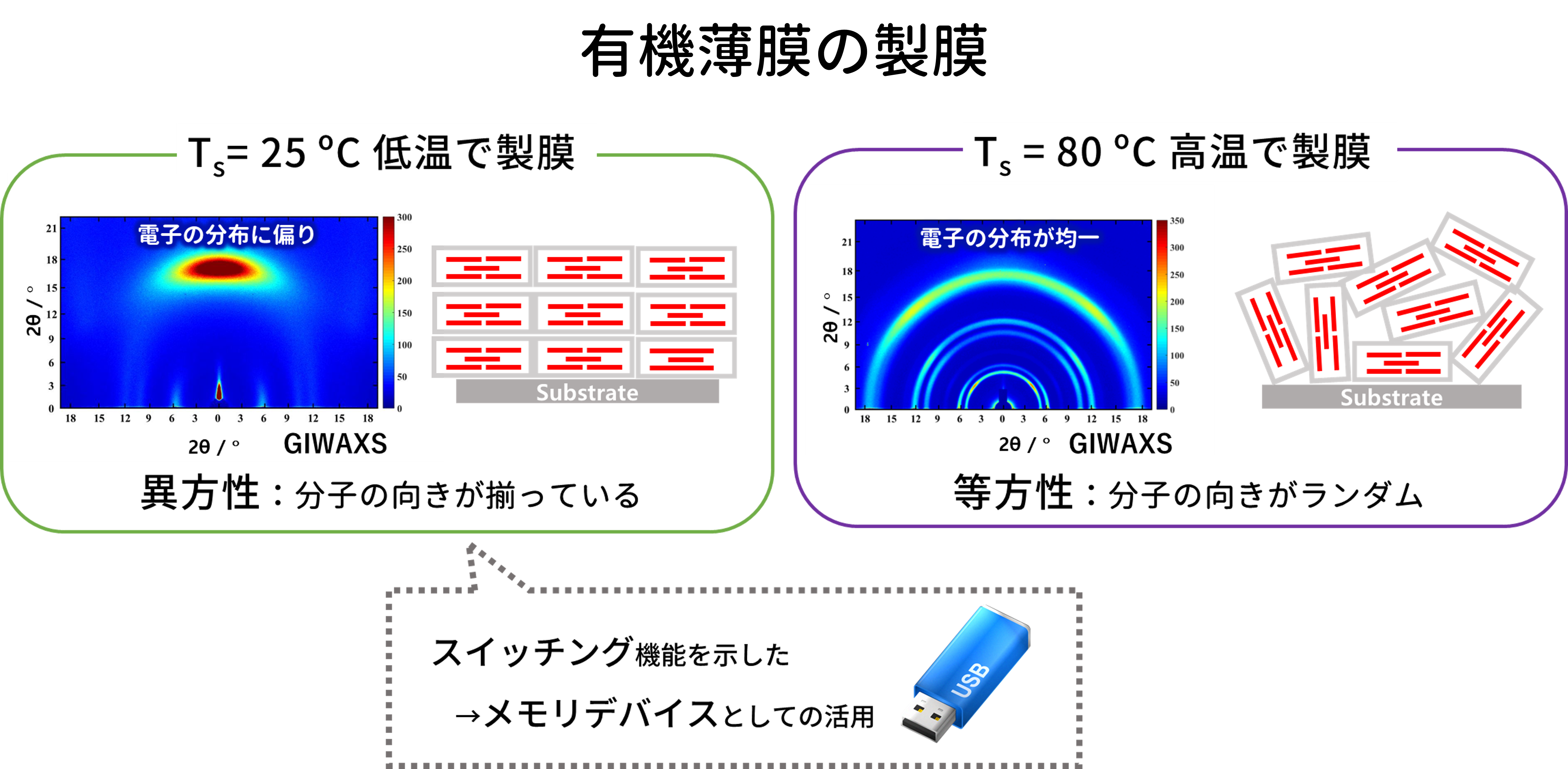

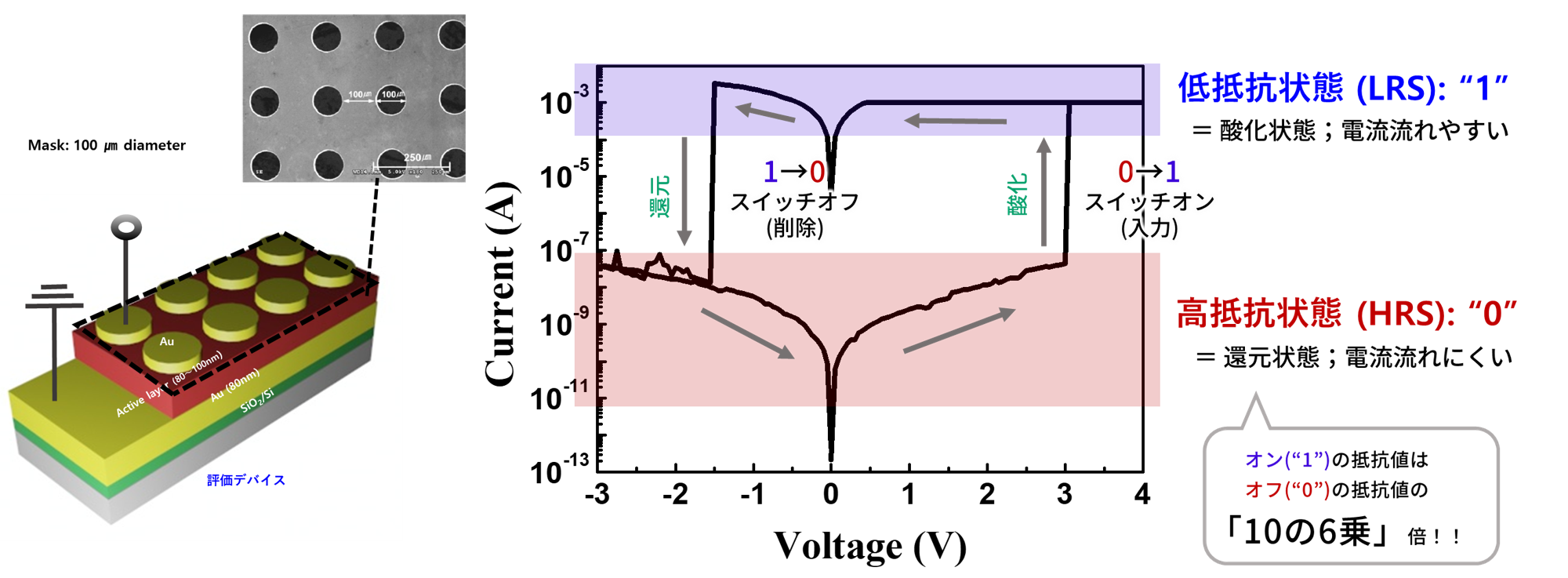

TPDAPは環内に電子が非局在化することによって、有機分子としては珍しくラジカル状態が安定化しており、電圧をかけることでカチオン、ラジカル、アニオンの3つの状態を往来します。このTPDAPを基板に蒸着させることで、有機薄膜を作成しました。低温で蒸着させるとTPDAPはきれいに配列し、異方性を持った薄膜が製膜されます。

研究室の一日

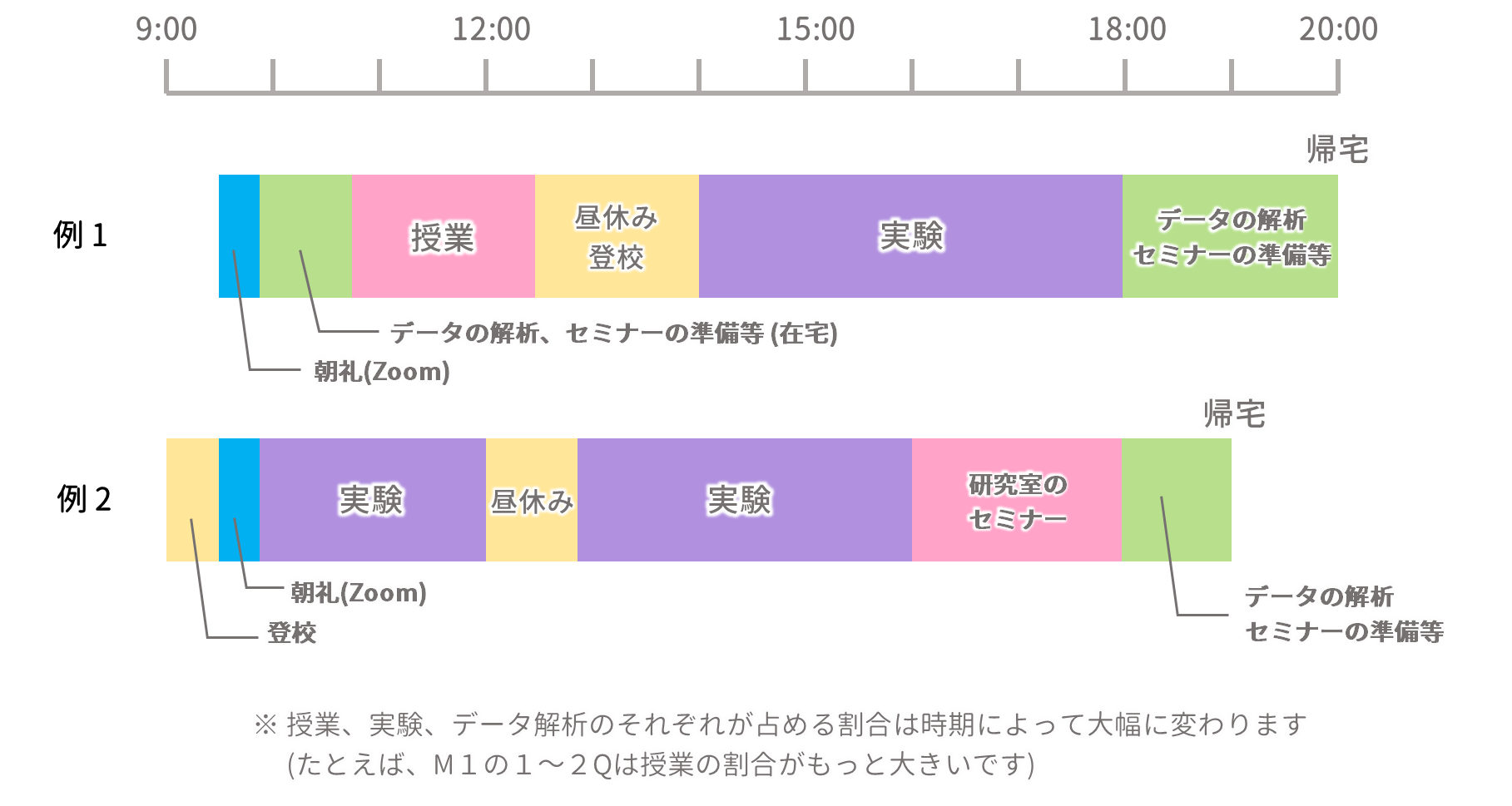

活動日には朝礼(9:30~9:40)をzoomで実施します。実験の進捗や今日の予定を手短に報告します。必要に応じて先生方に研究について相談することもできます。

帰宅時間は特に決まっていません。その日の実験の予定次第ですが、18:00~20:00くらいになることが多いです。

研究室のセミナー

以前はオンラインでしたが、最近は会議室でのオンサイト開催に移行しつつあります。

2~3月は学位論文の準備で忙しくなるためセミナーは休止になります。

(英語で話すのは、はじめのうちは大変ですが、難しい英語や「正しい」英語を使う必要はありません。そういった能力はだんだん身に付いていくので、伝える意思があることが大事です。)

ーMR (Monthly Report)ー

実験結果をスライドにまとめて報告し、結果の解釈や今後の研究の進め方について議論します。

1回で2~3人が発表し、1か月に1回のペースで自分の担当が回ってきます。

ーCT (Current Topic)ー

最新の学術論文を1人2報選んで5分程度の発表になるように論文を要約します。

1か月に1回、M1以上の全員が発表します。

ーLS (Literature Seminar)ー

あるトピックについて、いくつかの学術論文や参考書を調べて30分程度の発表になるようにまとめます。

1回のセミナーで1~2人が発表し、半年に1回のペースで自分の担当が回ってきます。B4は後学期の1回だけです。

河野研のここがウリ!

ー広範な知識が身につくー

河野研ではMOFを基にして、さまざまな分野への応用の研究をしています。オリジナルの配位子を合成するには有機化学の知識、MOFの合成には無機化学の知識、物性評価には光化学や電気化学、結晶化学をはじめとした物理化学、分析化学の知識が必要となります。研究室に所属する前に学習したものを総合的に駆使しながら、幅広い分野の知識を深めていくことができます。

また、最近では計算科学にも力を入れています。従来、得られた構造物性の起源をDFT計算等で推定するような実験→計算の方向での計算科学の使い方が一般的です。それに加え、ほしい物性を持った物質を、AIを用いた計算によって設計し、導かれた最適な構造を実験で再現するような計算→実験の方向での計算科学の活用(マテリアルズ・インフォマティクス)を発展させていきたいと考えています。

ーX線による分子構造の解析技術ー

わたしたちが一番得意とする解析技術はX線構造解析です。研究内容の項で示したように、単結晶や結晶性のある粉末のX線構造解析によって結晶内部の詳細な構造やわずかな構造変化を明らかにしています。わたしたちの扱う酸化還元活性のあるMOFは空孔の多いスカスカの構造だったり、不安定な物質だったりします。また粉末X線構造解析は一次元の粉末X線パターンのデータから三次元の未知な構造を同定します。X線構造解析自体は一般的な分析手法ですが、このような高度な技術が求められる解析ができる研究室は世界的にも限られています。数学的な知識が必要とされることもあり、学生のうちにそれらの技術を習得するのは簡単ではありませんが、専門家の河野先生から直接指導を受けることができます。

また高度な解析には精度の高いデータが必要とされます。したがって高輝度のX線を求めてKEKやSPring-8、PALなどの放射光施設へ出張することも多いです。出張は気分転換にもなりますし、放射光施設では最新の実験設備に触れることもできます。

ー企業との共同研究ー

企業との共同研究も盛んです。わたしたちは基礎研究を行う研究室ではありますが、企業の方と密接にかかわることで、金銭面の援助だけではなく最近の業界のニーズや関連分野の学術的動向など、様々な情報を手に入れることができます。また企業の研究者の方に技術面で協力してもらったり、一緒に研究対象について議論したりすることもあります。その結果、大きな成果が上がった例もあります。共同研究では実用性を考えなければならないため、時には高いレベルを求められますが、社会の中での自分の研究の意義や立ち位置を実感することができます。

ー研究の進めかたが自由ー

実験の進め方は個人の裁量にある程度任せられるので、MR(実験報告のセミナー)を欠かさなければ、自分のペースで実験に取り組むができます。取り扱う材料や研究テーマによって一定の制約はありますが、MOFは様々な分野に応用できるという利点があります。研究の結果や自らの興味に応じて柔軟に方向性を調整するができるのは、この研究室の特長だと思います。また装置や試薬も多種多様そろっているので、方向転換しても設備面で困ることはありません。

とはいえ、突然ひとりで実験を進めるのは難しいと思います。行き詰まることがあれば、先生やスタッフに肩肘張らず気軽に相談できる環境が整っています。朝礼で最低1日1回は顔を合わせる機会がありますし、研究室ではSlackというチャットツールを導入していて、連絡をとるための心理的障壁も非常に低いです。

・比表面積・細孔分布測定装置 ・触媒分析装置 BELCATⅡ ・ガス流通・温度可変赤外分光光度計 DRIFTS-IR ・紫外可視分光光度計 UV-vis ・ガスクロマトグラフ GC-MS/FID ・MicroGC (GC-TCD) ・高速液体クロマトグラフ HPLC ・デスクトップ粉末X線回折装置 PXRD ・ポテンショスタット ・ガルバノスタット ・ガス流通式触媒反応装置 ・昇華精製装置 ・フラッシュ自動精製装置 ・核磁気共鳴装置 NMR ・単結晶X線構造解析装置 SXRD ・粉末X線回折装置 PXRD ・熱重量測定/示差走査熱量測定 TG-DSC ・電子スピン共鳴装置 ESR/EPR ・高エネルギー加速器研究機構 KEK (茨城県つくば市) ・大型放射光施設 SPring-8 (兵庫県佐用郡佐用町) ・浦項加速器研究施設 PAL (韓国) ・理化学研究所 (埼玉県和光市など)

研究室の写真

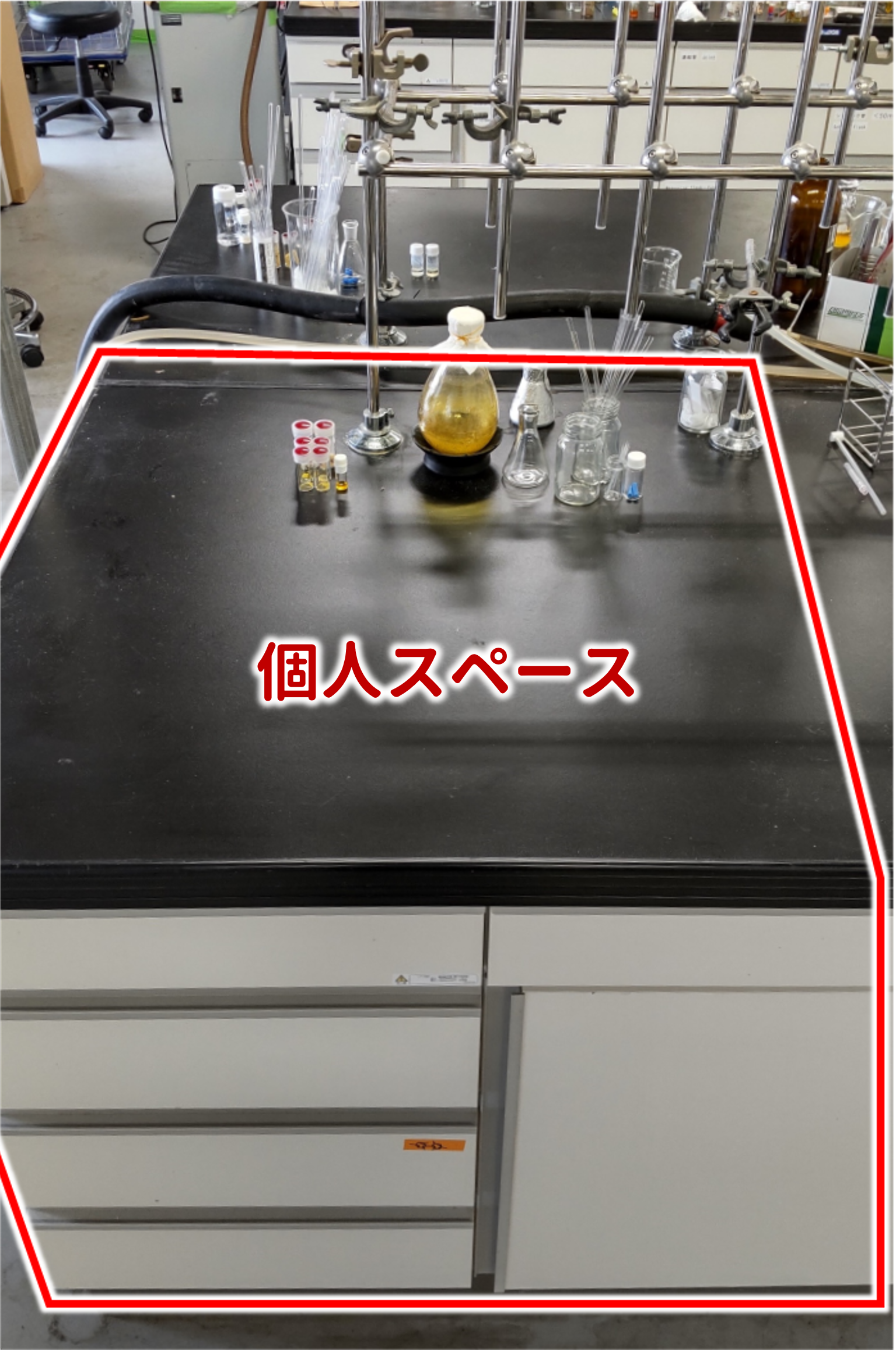

ー実験室(7階)ー

配位子(有機分子)やMOFの合成、精製などの実験をする部屋です。

1人当たり机半分のスペースが与えられます。スカイツリーと東京タワーが見える日も。

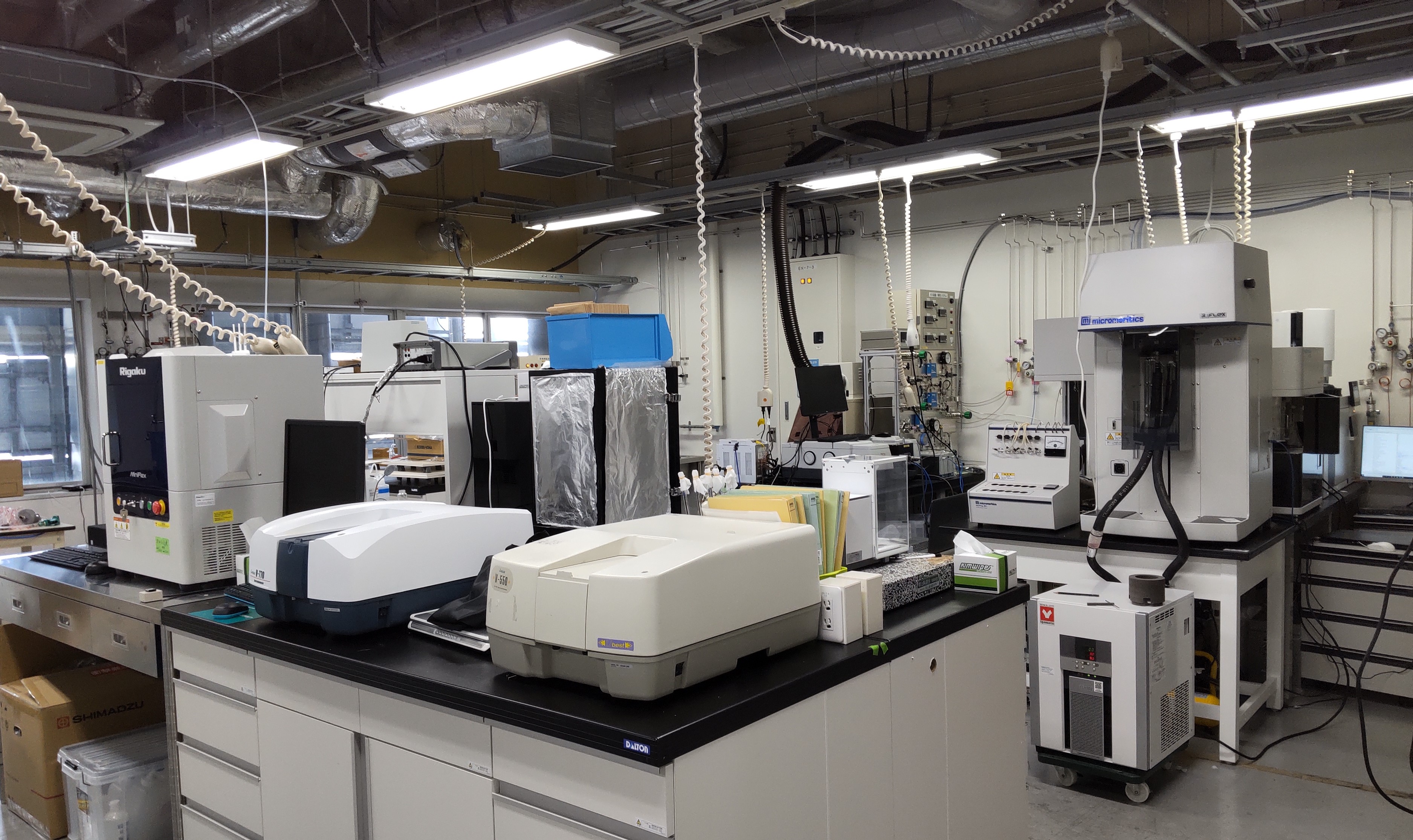

ー装置室(7階)ー

分析装置が置いてある部屋です。実験室の向かいにあります。

ー学生室(6階)ー

実験室の1階下の6階に学生室があります。1フロアを複数の研究室が共有しています。

仕切りが少ないので周囲の人に話しかけやすいです。1人1つ机がもらえます。

所有している分析装置

など

などを他の研究室と共用しています。

などに出張して、装置を使わせていただくこともあります。